噛み合わせに自信がありますか?正しい噛み合わせは健康の土台です

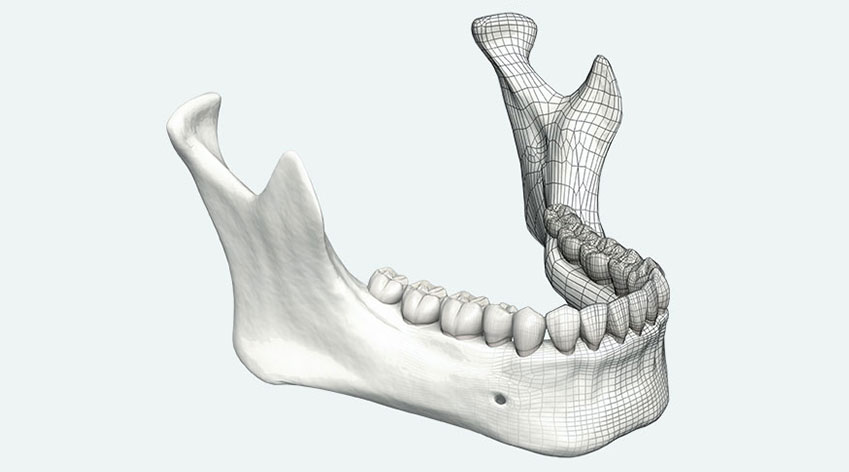

噛み合わせとは、上下の歯の接触を指しますが、実際には歯のみで成り立つわけではありません。

人間の上顎は頭蓋骨によって固定されており、下顎は頭蓋骨から釣り下がるように複数の筋肉によって支えられています。咀嚼や発話の際には、顎関節の前後運動が必要です。

正しい噛み合わせのためには、歯・筋肉・骨(顎関節)・神経など、複数の要素が正常に機能しなくてはなりません。

噛み合わせは、見た目はもちろん、咀嚼・発話など、生活を送っていくうえでの基本となる部分です。

ですが、自分の噛み合わせが良いのか、悪いのか、科学的根拠のある方法で検査したことのある方は日本では非常に稀と言わざるを得ません。

噛み合わせが悪いことで起こる症状

歯並びと違い、噛み合わせの良し悪しは見た目だけではわかりません。噛み合わせが悪いときに起こりやすい症状をご紹介します。

虫歯や歯周病などの

病気になりやすい

歯並びが悪いと虫歯や歯周病になりやすいのですが、噛み合わせが悪いときも同様のことが言えます。歯並びや噛み合わせに問題があると、1本1本に適切にかかるべき力のバランスが崩れ、特定の歯のみに負担がかかります。

結果として、歯の寿命を縮めてしまったり、虫歯菌や歯周病菌が増殖しやすくなり、口内環境が悪化する原因となります。

歯ぎしり・食いしばりがある

歯ぎしり・食いしばりには様々な原因がありますが、噛み合わせの悪さもその1つに挙げられます。

人間の噛む力は非常に強く、歯ぎしりや食いしばり時には自身の体重の数倍から10数倍の力がかかるとも言われます。もし仮に体重50キロで5倍の力がかかっているとすると、歯ぎしりで歯に250kgの力がかかる計算になります。

歯ぎしり・食いしばりのほとんどは就寝中に起こるため、多くの人に自覚症状がありませんが、毎夜繰り返されているとしたら、歯の摩耗・破損も心配です。

頭痛が起こりやすい・

肩こりがひどい

嚙み合わせとは、歯だけなく、顎やその周辺の筋肉とも関係しています。噛み合わせが悪いと、顎のまわりの筋肉が緊張し、頭痛の原因になります。また、顎の筋肉と繋がっている首や肩の筋肉も血行不良になることで、肩こりが起こりやすくなってしまいます。

顎関節症

(口が開かない、カクカク音がする)

噛み合わせが悪いと、顎関節に負担がかかるため、顎関節症のリスクが高まります。口を大きく開けない、開こうとすると痛みがある、口を動かすときやあくびをした際に「カクカク」と音が鳴るなどの症状があれば、顎関節症を疑ってください。

気鬱・だるい・

疲労感が抜けない

噛み合わせが悪い状態とは、例えばえんぴつやタオルを長時間噛み続けるなど、目に見えない負荷が身体にずっとかかっているということです。疲労感が抜けなくても無理はありません。

長年にわたり不定愁訴に悩んでいるのなら、噛み合わせに問題がないか検査してみることをおすすめします。

噛み合わせへの誤解

日本では、矯正治療や噛み合わせ治療に特別なイメージがあるのか、自分には関係ないと考える方もいらっしゃいます。ですが、正しい噛み合わせは将来の健康のためにも必要不可欠なものであり、誰しも無関係ではいられません。

歯並びと噛み合わせは別問題です

特に違和感もないし、歯並びも整っているから、噛み合わせも問題ないはず。

そう考える方もいらっしゃいますが、歯並びが良さと噛み合わせの良さはイコールではありません。

噛み合わせの問題は必ずしも審美面に影響を及ぼさないため軽視されがちなのですが、歯並びは整って見えるけれど、噛み合わせに問題があるケースは少なくないのです。

歯列矯正で噛み合わせが乱れては

健康美とは言えません

矯正治療によって歯並びはキレイになっても、噛み合わせが乱れてしまっては、ものが上手く噛み切れない、滑舌が悪くなる、歯やお口にトラブルが起こる、不定愁訴に悩まされるなど、多数のデメリットがうまれてしまいます。

本来の矯正治療とは、審美面だけでなく、きちんと噛めるようにする、セルフケアをしやすくして虫歯や歯周病のリスクが低減させるなど、健康面での好影響も期待できるものです。

矯正治療を検討される場合は単に歯を並べるのはなく、噛み合わせの検査や理論に基づく咬合調整を行ってくれる病院かどうかの見極めが重要です。

「違和感がないから大丈夫」ではありません

生活習慣病の多くに自覚症状がないのと同じように、噛み合わせの不具合(不正咬合)に本人が気づかないことは珍しくありません。また、噛み合わせは歯ぎしりや頬杖、口呼吸などの日常的な癖によっても変わってしまい、バランスが崩れることもあります。

特定の歯に負担がかかって将来の損失リスクを高めていたり、上述したように頭痛や肩こり、不定愁訴の原因になっている可能性も考えられます。

歯科ドックでの総合的な検査をおすすめします

噛み合わせは、歯・筋肉・骨(顎関節)・神経など多数の要素が影響しており、精密検査により解剖学的・科学的に根拠のあるデータを揃えなくては、総合的な診断はできません。

当院の歯科ドックでは、歯科用CT撮影、顎関節の位置や開口量を測定する顎位診断などを実施しています。治療の際には、経験や勘ではなく、ドーソン咬合理論に基づいた科学的根拠のある咬合調整を行っています。

なんとなく不調が続いている方、慢性的な頭痛や肩こりにお悩みの方、自分の噛み合わせについて知りたい方、お気軽にご相談ください。当院では、歯は人生の幸・不幸を左右すると考え、全身の健康に繋がるような歯科治療に努めています。

人生に悩んだら、いい歯科医を探しなさい

- 著 者岩本宗春

- 仕 様四六判・並製・200ページ

- 出版社講談社エディトリアル刊

書籍販売はこちら