歯並びが悪いことで起こるデメリット7つ

出っ歯、受け口、乱食い歯など、歯並びや噛み合わせが悪い状態を「不正咬合(ふせいこうごう)」と言います。不正咬合は、単に口元の審美性を損なうだけでなく、お口の健康に悪影響を及ぼし、お身体の不調の原因になるなど、放置することで多数のデメリットをもたらす恐れがあります。

虫歯や歯周病になりやすい

歯並びが悪いと、歯垢や歯石が溜まりやすく、虫歯や歯周病を引き起こしやすくなります。日本人の不正咬合で1番多いのは歯がデコボコに生える叢生ですが、歯が重なり合っているため、ブラッシングによる歯垢の除去が非常に難しいのが特徴です。

口臭がきつくなりやすい

上顎前突(出っ歯)などきちんと口を閉じられない歯並びの場合、口呼吸になりやすく、口腔内が常に乾燥することになります。唾液には口の汚れを洗い流し、細菌の繁殖を抑える働きがあるため、口の中が乾燥していると口臭が強くなりやすいので要注意です。

特定の歯への負担増・

歯の欠けや割れが起こる

不正咬合によって歯と歯が噛み合うところが限られていると、特定の歯に過剰な力がかかってしまいます。人間の噛む力は非常に強く、就寝中に歯ぎしりや食いしばりなどの行動がある場合は、更に歯に負担がかかっています。

過剰な負荷がかかった歯にはダメージが蓄積され、ある日、歯にひびが入ったり、欠けたりといった事態も起こり得るでしょう。

滑舌・発音・外国語学習への影響

サ行・タ行・ナ行・ラ行は、歯の裏側に舌をくっつけて発声しますが、歯のすき間から息が漏れてしまうような歯並びの場合、明瞭な発音が難しくなります。また、英語では「S」や「Th」などの発音に影響すると言われています。

消化器官への負担増

上下の歯が噛み合っていない歯並びは特に心配です。通常は唾液中に含まれる消化酵素と食べ物が混ざり合い、消化しやすい状態にしてから胃へ送られますが、噛み合わせが悪いと食べ物をしっかり噛み砕くことができず、唾液も十分に分泌されません。消化しにくい状態のまま嚥下されてしまと、胃や腸などの負担が増します。

顔貌が変化してしまう

歯並びが悪いと、噛み合わせに問題を抱えてしまい、片側ばかりで噛む偏咀嚼なども起こりやすくなります。偏咀嚼は、顎や口周りの筋肉の左右バランスを崩し、左右非対称や歪みなど顔貌にも影響を与える可能性があります。

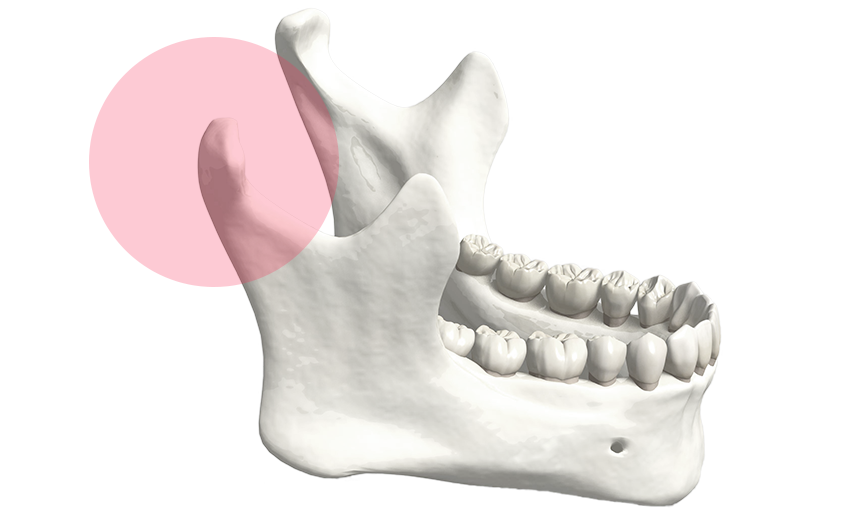

顎関節症のリスク増加

顎関節症とは、顎関節や顎の筋肉に異変をきたし、口を開ける際にカクカクとした音や痛みが出たり、大きく口を開けるのが困難になる病気です。特に20代、30代の女性が発症する可能性が高いと言われています。

顎関節症の原因には様々なものがありますが、歯並びや噛み合わせの悪さもその1つです。

矯正治療を「遅すぎる」と考えないでください

歯並びや噛み合わせは見た目の問題だけに留まらず、生涯に渡ってお口と全身の健康に関係します。人生100年時代と言われている現代では、40代以降の矯正治療も決して遅すぎるということはないでしょう。

当院では、単に歯列を整えるだけでなく、顎関節を基点とした正しい噛み合わせをつくる矯正治療に努めています。目立たないマウスピース型矯正装置インビザラインを使用しながら、歯並び・噛み合わせを改善していき、審美面・機能面の両方でメリット感じられる治療を目指していますので、お気軽にご相談ください。